こんにちは。図解ざっくりめがね税理士の谷口(@khtax16)です。

先日『源泉所得税ってどうして取られるの?取られた後どうなるの?仕組みをざっくり図解』という記事で、ライターさんなどが源泉所得税をとられる仕組みと、どう精算するのかについてざっくりまとめました。

お次はということで、今回は多くの方がもらっている「給料」というものについて、

- なにが天引きされているのか

- 年末調整ってそもそもなんなのか

- 年末調整でなんのお金が返ってきてるのか

をざっくり図解でまとめてみました。

サラリーマンの方はもちろん、会社を設立した社長さんも給料をもらうことになるので、仕組みをなんとなく理解しておくとよいですよ!

目次

給与から天引きされているものと、年末調整での精算までの流れ

給料の仕組み1 会社からお給料をもらう

それでは早速給料の仕組みを、順を追って見ていきましょう。

たとえば会社からもらっているお給料が30万円のピクトグラム君がいたとします。

この図では単純に30万円もらえることになっていますが、世のみなさまの実際の手取りってこれより低くなりますよね?

この引かれる前の金額を、一般的には「額面金額」などと言ったりします。

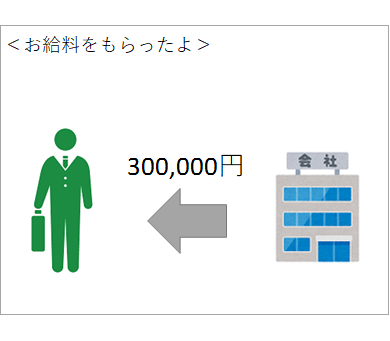

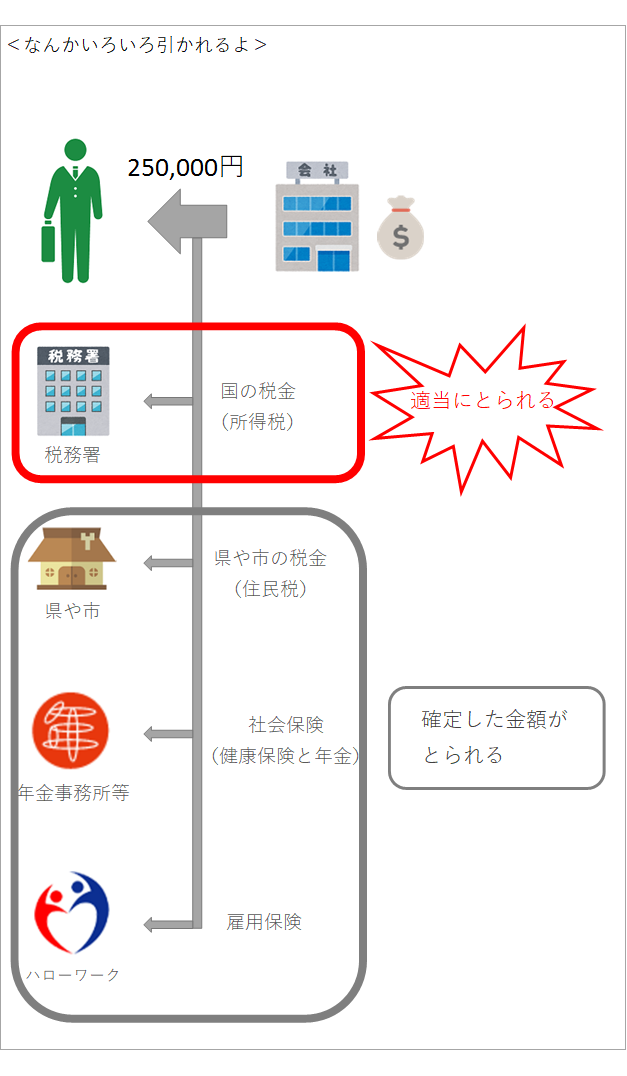

給料の仕組み2 税金や社会保険料が天引きされる

上にも書いたとおり、「額面金額」からはいろいろなものが天引きされることになります。

具体的にどんなものが天引きされているのかというと、一般的には、

- 所得税(源泉所得税。国の税金)

- 住民税(都道府県や市区町村などの地方の税金)

- 社会保険(健康保険と厚生年金)

- 雇用保険(納めていると失業保険などがもらえるもの)

といったものが引かれています。

これに会社さんの状況によっては引かれないものがあったり、会社独自の制度により引かれるものがあったりします。

(財形貯蓄のようなものであったり、旅行代の積立金であったり)

一般的に引かれているものを図解にしたのが下のものです。金額はかなり適当です。

(なお、雇用保険のハローワークという表現は正確とは言えませんが、サラリーマン目線で関係のある言い方としてこのような表記としました)

健康保険は組合に入っている場合もある

「健康保険」と「厚生年金」をまとめて「社会保険」という言い方をすることが多いです。

(よく間違われますが、このあたりは社会保険労務士さんの分野です)

このうち一般的な社会保険は、「全国健康保険協会」が運営する「協会けんぽ」という都道府県ごとに料率が決まっているものが健康保険になります。

ただ会社さんによってはその業界の組合などに入っている場合もあるので、その場合は別の組織に納付されることになります。

関連記事⇒『法人必見! 社長が知るべき社会保険のお金と仕組み』

雇用保険(労働保険)は役員は引かれない

雇用保険も図に含めましたが、社長さんを始めとした役員は原則として雇用保険が引かれません。

雇用保険は厳密には「労働保険」というものの一つなのですが、「労働」という名前がつくだけあってこれは労働者のための公的な保険です。

(たとえば従業員から役員になったような方は、その給料の従業員としての部分に雇用保険がかかることがあります。「使用人兼務役員」といいます)

なので役員は基本的に引かれない、代わりに失業しても失業保険をもらうこともできない、ということになります。

(こちらも社会保険労務士さんの分野です)

関連記事⇒『従業員を雇う、その前に! 社長のための雇用保険のお金と仕組み』

給料の仕組み3 源泉所得税だけ確定した金額ではない

さて、このように給料からはいろいろな金額が引かれていますが、一つ気をつけなければいけないことがあります。

それは源泉所得税だけが適当な金額で天引きされている、ということです。

(ざっくりすぎてそろそろ怒られそう)

- 住民税は去年の所得から計算した確定した金額

- 社会保険や雇用保険は、給料の額面金額をもとに計算した金額

であるため、源泉所得税以外のものは、あとで個人の方と会社とで精算する必要は通常ありません。

源泉所得税だけが適当であるために「年末調整」という精算の手続きが必要、ということになります。

(年末調整については後述)

所得税は税率が変わる

所得税というものは、所得が増えるほど税率が大きくなっていきます。

本当はもっといびつですが、イメージとしてはこの階段のような感じですね。

なので「適当」と言うと少し言葉が悪いのですが、その方のその月の給料から「この階段のここぐらいかな?」という見込みの金額で天引きしています。

これが源泉所得税です。

源泉所得税と所得税の違い

「ややこしいかな」と思いつつ2つの名前を出してしまいましたが、源泉所得税と所得税の違い、これは取り方が違うだけで税金の種類は同じです。

天引きされる所得税が源泉所得税、ということですね。

もう少しだけ突っ込んで書きましたので、気になる方は『源泉所得税ってなんで税務署に払わなくちゃいけないの?』をご覧ください!

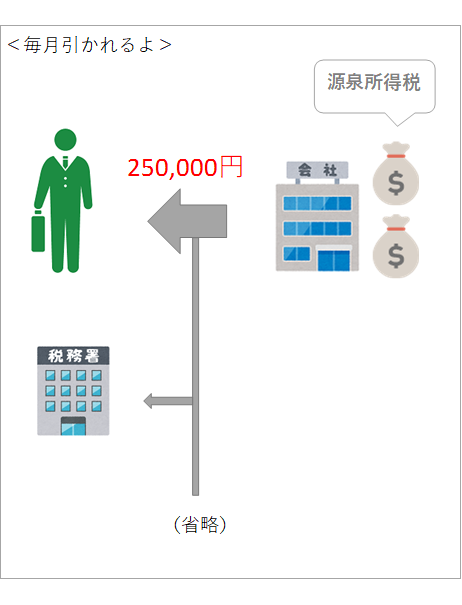

給料の仕組み4 税金や社会保険が毎月引かれていく

このように毎月いろいろなお金が天引きされるわけですが、源泉所得税だけは仮の金額なので一旦ストックされていくイメージです。

図にするとこんな感じ。

会社さんの規模によって、この天引きした源泉所得税を、

- 毎月税務署に払う場合

- 半年に一回税務署に払う場合

とで分かれるので、本当は仕組み上もう少し複雑(どこでストックしているかが変わる)なのですが、わかりやすさを優先してかなり簡略化しておりますです。

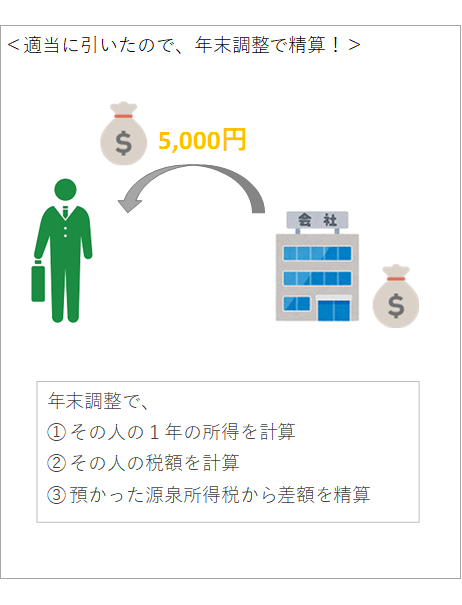

給料の仕組み5 年末調整で精算して所得税を還付!

さて、今年も1年が終わり、年末調整の時期になりました。

所得税は仕組み上、12/31時点の状況で金額が変わるものも多くあるため、12月や1月に行うことが多いです。

「年末調整で結局なにをしているのか?」

をざっくりまとめますと、

- 1年間もらったお給料やボーナスの金額を集計

- その人が扶養している家族がいるのか、生命保険を払ったかどうかなどを教えてもらう

- それらを踏まえてその年の所得税が本当はいくらなのか、正確な金額を計算

といったことをしていることになります。

このときに、「事前に仮に天引きした源泉所得税 - 年末調整でちゃんと計算した所得税」を比較して、預けた金額のほうが大きければ差額を返してもらえます。

(まれに差額を払わなければいけないこともあります)

これがざっくりした年末調整の仕組みと流れです!

(余談)年末調整をしなくてはいけない理由

「なんで年末調整なんてしなくちゃいけないの?」

という質問をいただいたことがあるのですが、これは、

- 働いてなにかしらの収入を得た人は本来全員が確定申告をする必要がある

- でも全員に確定申告されちゃうと税務署がパンクしちゃうので事務作業を会社に押し付けている

とお答えするとご納得いただけることが多いです。

そのおかげで大多数のサラリーマンは確定申告をしないで済んでいるとも言えますし、だからこそ日本人は「納税している」という感覚がない(薄い)、とも言われています。

給与から天引きされているものと、年末調整での精算までの流れ まとめ

というわけで、給料について、

- 会社からお給料をもらう

- 税金や社会保険料が天引きされる

- 源泉所得税だけ確定した金額ではない

- 税金や社会保険が毎月引かれていく

- 年末調整で精算して所得税を還付!

という仕組みと流れについてまとめました。

正直に申し上げますと、『源泉所得税ってどうして取られるの?』を書いたあと、

「この記事の図解を流用すれば簡単に年末調整の記事を書けるんじゃないかしら。ぐふり」

という横着な思いつきからこの記事を書きはじめたのですが、主体が変わったため結局全部の図解を作り直すハメになりました。

(100%自分のせい)

この記事で、あなたの年末調整の疑問が解消できたら幸いです!

■ 源泉所得税シリーズ

⇒1回 『源泉所得税ってなんで税務署に払わなくちゃいけないの? 仕組みをざっくり図解!』(天引きして支払う側の話)

⇒2回 『源泉所得税ってどうして取られるの?取られた後どうなるの?』(天引きされる側の話)

⇒3回 『社長もサラリーマンも必見!年末調整ってどういう仕組みなの?』

⇒4回 『源泉所得税を払う回数を抑える秘策「納期の特例」をざっくり図解!』